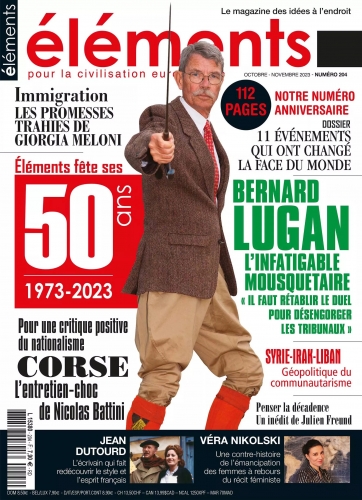

Konrad Lorenz a trouvé le chaînon manquant: c’est vous !

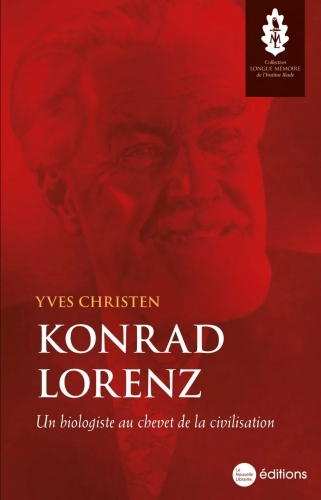

On m’a demandé mille fois quels auteurs il fallait lire pour se construire une vision du monde alternative à la décomposition contemporaine. Je manque de science et de savoir pour répondre à cette question, mais je peux citer les auteurs qui m’ont marqué et dire pourquoi. Parmi eux, aujourd’hui, il y a Konrad Lorenz.

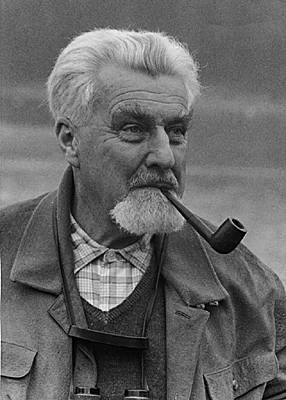

On disait de Konrad Lorenz qu’il avait appris à parler aux animaux. Certains ont de lui le souvenir d’une image : grand, longiligne, cheveux et barbe blancs, marchant dans la campagne suivi d’une cohorte de canards qui l’avaient adopté comme “mère”. Cet éminent biologiste, lauréat du prix Nobel de médecine en 1973, fut l’un des grands scientifiques du XXe siècle. Mais si Konrad Lorenz nous intéresse ici, ce n’est pas seulement pour ses recherches scientifiques, mais aussi parce que, dans le sillage de son travail de biologiste, il a développé une philosophie morale d’un immense intérêt, une anthropologie toujours d’actualité.

La science du comportement

Konrad Zacharie Lorenz naquit à Vienne, en Autriche, en 1903. Passionné de biologie, il étudia la médecine à New York et la zoologie à Vienne. Il eut très tôt l’intuition de ce qui allait être sa grande contribution à la science : dans quelle mesure les processus biologiques humains peuvent-ils être comparés à ceux d’autres animaux ? La science étudiait l’anatomie des animaux et la science des humains ; elle arrivait à des conclusions intéressantes, notamment dans le domaine de l’évolution. Mais au-delà de cela, qu’y a-t-il de commun non seulement dans l’anatomie, mais aussi dans le comportement des différents animaux ? Par quels schémas suivent-ils, et en quoi ressemblent-ils au comportement humain ? Ce sont des questions dont les réponses se trouvent non seulement en biologie, mais aussi en psychologie.

Dès le début de ses études, Konrad Lorenz se documente sur le sujet et, lisant les psychologues, il découvre avec consternation qu’aucun d’eux n’a la moindre idée de la manière dont se comportent les animaux. Tout ce qu’il avait découvert dans ses observations du monde animal se heurtait à leurs explications. Il en a tiré deux conclusions. La première : cette branche de la science, l’étude comparative du comportement animal, l’éthologie, est encore inexplorée. La seconde : il en serait le pionnier. Et il n’a alors que 24 ans.

Professeur à l’université allemande de Königsberg (aujourd’hui Kaliningrad, dans la Baltique russe), Lorenz a eu la chance de pouvoir enseigner la psychologie sous un angle biologique. Appliquer la théorie de la connaissance de Kant à la biologie darwinienne : tout un programme ! Konrad Lorenz n’était pas un darwiniste au sens où cette expression est utilisée aujourd’hui, qui désigne une théorie philosophique plutôt qu’un modèle scientifique, mais il était darwinien sur le plan méthodologique : il croyait que la nature se déroule dans un mouvement évolutif sur la base de la sélection naturelle. Lorenz n’aimait pas utiliser le concept d'”évolution”, trop chargé d’implications idéologiques, et préférait utiliser le terme technique de “phylogenèse”, qui désigne des processus évolutifs sans connotation de progrès moral.

La guerre interrompt ses recherches. En 1941, il est incorporé dans l’armée allemande en tant que médecin de campagne. Sa mission : traiter les patients du service de neurologie et de psychiatrie de l’hôpital de Posen. Il n’avait jamais pratiqué la médecine auparavant, mais cette expérience lui a permis d’accumuler d’importantes connaissances sur les névroses et les psychoses. L’année suivante, un événement terrible lui arrive : envoyé comme médecin au front, il est fait prisonnier par les Russes. Les Russes le font travailler dans les hôpitaux de guerre, également dans le domaine des maladies nerveuses. Il apprend aux Russes ce qu’est le polynévrite – une maladie que la médecine soviétique ne connaît pas – et c’est là, dans le camp, qu’il écrit son premier livre. Plusieurs années de captivité l’attendent encore. Il ne peut rentrer en Autriche qu’en février 1948.

De retour dans son pays, Lorenz parvient à obtenir de l’Académie autrichienne des sciences le financement d’une petite station de recherche à Altenberg. Dans des conditions extrêmement difficiles – la dure période de l’après-guerre – il commence à mener ses travaux. Il se fait rapidement connaître des scientifiques qui, ailleurs, étudient le même domaine : le comportement animal. Quelle est la discussion de l’époque ? Celle-ci : le comportement animal est-il inné ou acquis, vient-il avec les gènes ou est-il le résultat d’un apprentissage ? Lorenz, au début, pensait que c’était inné. Mais après d’innombrables discussions, il a trouvé la clé : l’inné et l’acquis ne doivent pas être considérés comme deux concepts opposés et contradictoires. Au cours de la phylogenèse – l’évolution – l’apprentissage produit des comportements adaptatifs qui sont basés sur des qualités innées. Les animaux peuvent donc apprendre, mais ce qu’ils peuvent apprendre est programmé dans leurs gènes.

Et les humains ?

La théorie est nouvelle et fait de Lorenz une célébrité. En 1961, il publie The Evolution and Modification of Behaviour, son premier ouvrage majeur.

Ses recherches le mènent au prix Nobel – partagé avec deux autres éthologues – en 1973. Mais entre-temps, quelque chose s’est agité en lui. Lorenz est un zoologiste ; il s’intéresse naturellement beaucoup plus aux canards qu’aux humains… Mais qu’en est-il des humains ? Pourquoi se comportent-ils comme s’ils avaient obstinément contredit leur nature, leur survie en tant qu’espèce ? Est-il possible de comparer les comportements des animaux à ceux des humains ?

Oui, c’était possible. Et c’était possible précisément en raison de ce qui différencie l’homme de l’animal. En effet, l’homme, en tant qu’être vivant, en tant qu’animal, est un être incomplet. Lorenz a découvert que la grande majorité des espèces sont régies par des schémas transmis génétiquement : ce que nous connaissons sous le nom d'”instinct” n’est rien d’autre que l’ensemble des ordres spécifiques, tracés au cours de l’évolution et imprimés sur le cerveau animal, qui permettent aux êtres d’apprendre pour survivre. Et l’homme ? L’homme a aussi cette capacité, et multipliée ; cependant, son monde instinctif est beaucoup plus désordonné : l'”instinct” – appelons-le ainsi – ne lui suffit pas pour savoir ce qu’il doit faire. Il lui faut quelque chose qui s’appelle la culture.

Lorenz s’inscrit ainsi dans l'”anthropologie culturelle”, au sens que lui donne Arnold Gehlen : la culture n’est pas quelque chose qui s’oppose à la biologie, mais, chez l’homme, elle est une conséquence de notre propre nature. La nature humaine est donc conçue de telle sorte que son développement doit nécessairement conduire à la civilisation. Et la civilisation est, pour ainsi dire, un “organe” biologique pour nous : un outil indispensable à notre survie. La nature de l’homme est sa culture.

Or, que se passe-t-il si l’homme entreprend de renverser le courant de la civilisation, si l’homme, au nom d’idéologies utopiques et rédemptrices, entreprend de renverser la nature, de modifier la condition humaine et de créer une culture complètement détachée de la nature de l’homme ? Dans ce cas, nous signerions notre arrêt de mort en tant qu’espèce ; nous entrerions dans une période de décadence humaine. Et c’est là le danger que Lorenz voyait poindre – déjà à son époque et encore plus aujourd’hui – pour notre civilisation.

Notre nature est la culture

Il ne s’agissait pas de l’intuition obscure d’un visionnaire. Au contraire ! La perception de Lorenz était ancrée dans des aspects très réels de notre vie collective, aspects qui n’ont d’ailleurs fait que s’intensifier au cours des trente dernières années. Prenons un exemple : le relativisme moral et la permissivité, qui tendent à faire croire que les inhibitions sociales ne sont que des tabous répressifs, des interdictions sans signification. Lorenz nous dit qu’il n’en est rien : précisément parce que la nature de l’homme est la culture, ces tabous et ces interdits, qui font partie du répertoire de la civilisation, sont indispensables à notre espèce ; sans eux, qui nous permettent de contrôler et de maîtriser nos pulsions biologiques, nous serions perdus.

Notre scientifique s’est donc lancé dans une véritable croisade contre de nombreux clichés de la culture occidentale des années 70 et suivantes. Par exemple, l’agressivité. Notre société pacifiste a tendance à considérer toute agressivité comme un trouble, toute violence comme un mal, et prêche une condamnation sans appel de tout ce qui n’est pas un pacifisme strict. Mais Lorenz explique à l’inverse que l’agressivité est consubstantielle à tout être vivant, car elle fait partie du répertoire des instruments biologiques d’adaptation : un être vivant dépourvu d’agressivité serait condamné à succomber à l’environnement.

Notre société espère mettre fin à l’agression en supprimant les “situations stimulantes” qui déclenchent les comportements agressifs ou en leur imposant un veto moral. Pour Lorens, c’est comme “essayer de réduire la pression dans une chaudière en fermant la soupape de sécurité”. En d’autres termes, assurer l’explosion. La réflexion est intéressante : on peut y penser en regardant le spectacle violent, n’importe quel week-end, de jeunes éduqués dans le pacifisme le plus strict. Que faire alors de l’agressivité pour qu’elle ne nous nuise pas, pour qu’elle ne se retourne pas contre la société elle-même ou ne devienne pas une pathologie ? Lorenz, fidèle à l’idée que notre nature est culture, se tourne vers les institutions sociales : l’agressivité naturelle doit être réorientée vers des formes d’activité qui permettent une “décharge cathartique”, de la compétition scientifique au sport, en passant par les institutions qui ont traditionnellement canalisé l’agressivité sociale, comme l’armée.

Les pacifistes n’ont évidemment pas accueilli Lorenz. Pas plus que les autres papes de toutes les autres idéologies de l’époque – nous insistons : triomphantes aujourd’hui – car le savant autrichien s’était justement placé exactement aux antipodes de leurs thèses. C’est ce qui s’est passé avec son explication de l’égalitarisme. L’égalité – disait Lorenz – est complètement contre-nature. Il est juste de garantir à chacun le droit à l’égalité des chances, mais notre monde, dans un esprit de confusion pseudo-démocratique – ses mots – en est arrivé à la conviction que l’aptitude à utiliser ces chances est également la même pour tous, et que tout le monde peut atteindre le même point. Pour nier qu’il existe des différences innées entre les hommes, écrit-il, on a postulé qu’il est possible de le conditionner pour n’importe quoi. Dieu merci, ce n’est pas le cas ! Ce n’est pas le cas, en effet, car les hommes sont radicalement et naturellement inégaux. Et si un système éducatif, par exemple, s’obstine à les considérer tous comme égaux, il échouera nécessairement. Encore une bonne réflexion à la lumière de notre système éducatif actuel…

Et si nous ne pouvons pas rendre l’homme différent de ce qu’il est, alors sommes-nous condamnés à ce qu’il n’y ait jamais aucun mouvement, aucun changement, aucun progrès ? Lorenz ne dit pas cela. Ce qu’il soutient, toujours en utilisant les outils de la biologie, c’est que tous les systèmes vivants ont besoin d’un équilibre entre les processus de changement et les processus de conservation. Dans toute réalité vivante, il existe, écrit-il, “deux mécanismes antagonistes : l’un tend à fixer ce qui est acquis, tandis que l’autre tente de supprimer progressivement ce qui est fixé afin de le remplacer par une réalité supérieure”. Si nous mettons de côté ce que nous avons conquis, le stable, le fixe, nous provoquons “la formation de monstres, tant dans le domaine de l’héritage générique que dans celui de la tradition culturelle”. Mais si nous nous fermons à tout changement, cela entraînerait “la perte du pouvoir d’adaptation, la mort de l’art et de la culture”. Conclusion : “Chaque génération doit recréer un nouvel équilibre entre le maintien de la tradition et la rupture avec le passé”.

Une menace mortelle pour l’humanité

Notre problème spécifiquement moderne est que cet équilibre entre changement et tradition est en train de s’effondrer. Il en résulte une dégradation sans précédent de nos vies. En 1973, Konrad Lorenz a publié une sorte de bréviaire de ses idées : Les huit péchés capitaux de la civilisation, qu’il prolonge deux ans plus tard avec Le reflet du miroir. L’humanité, nous dit Lorenz, est un « ensemble fonctionnel qui est complètement perdu à la recherche de son chemin ». Ce qui est menacé n’est pas notre avenir, notre bien-être, mais l’existence même de l’espèce humaine. Et quels sont ces “péchés capitaux” ? Premièrement : la surpopulation urbaine. Deuxièmement : la désolation de la nature. Troisièmement : l’obsession de la compétition avec soi-même. Quatrièmement : l’obsession de la recherche du plaisir à tout prix, qui nous a conduits à ne plus pouvoir trouver de satisfaction dans quoi que ce soit. Cinquièmement : la tendance à nier les causes biologiques ou génétiques des choses et à tout ramener à une question d’éducation ou d’influence sociale. Sixièmement : la rupture de la tradition, qui a conduit à une véritable guerre civile des générations. Septièmement : l’éducation endoctrinée, c’est-à-dire la survalorisation de l’opinion individuelle (le fameux “c’est ma vérité”) et la sous-valorisation des certitudes fondées sur la connaissance objective (“c’est la vérité”). Et huitièmement : les armes nucléaires, que Lorenz considère comme la cause d’une permanente “atmosphère de catastrophe globale”.

Les huit péchés capitaux de la civilisation n’est pas le meilleur livre de Lorenz ni le plus complet, mais il a une très grande valeur informative. Il est surtout très utile de comprend comment l’auteur pense : à partir de ce qu’il a appris en tant que biologiste, Lorenz observe le monde humain et en tire ses conclusions. Est-il catastrophiste ? Non, il est critique. Konrad Lorenz croyait que l’homme a toujours une chance. Dans les dernières années de sa vie, il a signé un livre de dialogues avec le philosophe autrichien Karl Popper, publié en Grande-Bretagne : The Future is Open. Malgré ses précédents écrits, Lorenz y apparaît finalement bien plus optimiste que son interlocuteur.

Quelle était la préoccupation de Lorenz ? La déshumanisation à laquelle se trouve confrontée l’humanité. Son livre L’Homme en péril l’a clairement montré. « En détruisant les institutions et les dons anciens, écrit-il ailleurs, nous nous condamnons à une véritable régression (…) Si cette évolution se poursuit sans contrôle, si aucun mécanisme, aucune institution de préservation n’apparaît, le phénomène pourrait bien signifier la fin de la civilisation et, je le prends du moins très au sérieux, la régression de l’homme à un état pré-cromagnétique. »

Konrad Lorenz est mort à Altenberg, où se trouvait sa première ferme, en 1989. Peu de temps avant, il écrit : « Nous sommes le chaînon manquant longtemps recherché entre l’animal et l’être véritablement humain ». Il s’était également déclaré croyant : il disait qu’il était croyant parce qu’il croyait en l’origine divine du plus grand miracle de tous, le premier à se produire, à savoir la Création.

Pourquoi, en somme, Konrad Lorenz ? Parce qu’il nous a appris qu’il existe une nature humaine, que cette nature est directement liée aux institutions culturelles et sociales, à la tradition, et que si nous rompons avec tout cela, au nom d’une illusion plus ou moins idéologique, nous pouvons détruire non seulement la civilisation, mais aussi l’humanité elle-même. Nous sommes ce que nous sommes et nous avons nos règles : nous pouvons avancer au-delà elles, mais pas les nier. L’humanité ne s’invente pas au rythme des idéologies éclairées. Une bonne réflexion pour l’Europe d’aujourd’hui !

José Javier Esparza (Institut Iliade, juin 2023)